Ponzano : Note Storiche

LE CONDIZIONI DI VITA DELLA POPOLAZIONE NEI SECOLI SCORSI

Alimentazione

Così scriveva, agli inizi del nostro secolo, uno studioso delle condizioni di vita delle popolazioni rurali: “...I contadini.. cadono infermi assai sovente .. si rammentino i loro strapazzi, e la frequente esposizione.. alle malattie che.. si fanno negli organismi posti in condizioni di minor resistenza per le fatiche e la denutrizione…ALFREDO NICEFORO: Ricerche sui contadini - Contributo allo studio antropologico ed economico delle classi povere - MILANO, 1906 - pag. 157.”.

Questa frase riassume le caratteristiche dei problemi legati all’alimentazione che, nei secoli scorsi, era tipica delle popolazioni contadine. In genere, la colazione era composta di pane, fatto di granoturco e altri cereali minori, bagnato nell’acqua salata e condito con olii di semi di lino o ravizzone. Nel pranzo e nella cena prevaleva la polenta di mais, con contorno di ortaggi o legumi e, saltuariamente, di formaggi.

La confezione e cottura delle pagnotte era opera delle stesse famiglie: esse erano preparate in grandi dimensioni, per economizzare la legna da arde- re, e, dovendo durare per parecchio tempo, spesso tendevano ad ammuffireVedi in proposito: G. PORISINI - “Agricoltura, alimentazione e condizioni sanitarie” -GINEVRA 1974.. La quantità e varietà degli alimenti erano limitate dallo scarso avanzamento del- le tecniche agricole e dalle nuove rotazioni delle colture, che vincolavano le campagne venete alla produzione di frumento e mais.

La mancanza di investimenti nelle aziende agrarie, e la scarsità di innovazioni nella loro conduzione, erano la causa dell’assenza di pascoli e conseguente- mente, della scarsità di bestiame: la carne bovina compariva raramente sulla ta- vola dei contadini, che in genere utilizzavano la carne suina, ovina oppure quella degli animali da cortile. Ne derivava una generale povertà nel regime alimentare dei ceti rurali, la cui dieta era, spesso, carente, sia per quanto riguardava le pro- teine animali, che i grassi e le vitamineC. SEMENZA - “Le vitamine nella scienza e nella pratica. Loro importanza sociale nell’alimentazione” MILANO, 1942..

Come già accennato, il frumento era utilizzato per il “pane bianco”, destina- to alla mensa delle classi più agiate; tra i cereali minori, i più utilizzati erano il sorgorosso, il miglio e l’avena. Tra i generi di consumo delle famiglie contadine erano anche i “menudi”, cioè i legumi secchi, come le lenticchie, le fave, i piselli, i ceci ed i fagioli. La polenta, prima della diffusione del mais, avvenuta nel corso del Seicento, era composta di un impasto cotto di orzo tostato e poi macinato, spesso mescolato a miglio Molto utile, per lo studio di questo ed altri argomenti di Storia sociale, è il testo di FERNAND BRAUDEL - “Capitalismo e civiltà materiale” - TORINO, 1977. Ho fatto qui riferimento alle pagine 74, 97, 98 e 148 dell’opera..

In questo contesto, il formaggio era l’unica componente che garantiva un apporto proteico, ed il consumo di carni fresche, assolutamente marginali, era riservato alle maggiori festività religiose. L’apporto alimentare derivante dalle verdure e dagli ortaggi coltivati da ciascuna famiglia nel terreno attiguo alla abitazione era rilevante, e tale si mantenne a lungo in particolare nelle zone in cui, come a Ponzano e in tutta l’alta pianura trevigiana, il latifondo era inesistente e gli appezzamenti di terreno estremamente frammentati. Infatti la maggioranza degli agricoltori di Ponzano, durante tutto l’Ottocento, era composta di piccoli affittuari e coloni, piuttosto che di semplici salariati.

Gli animali da cortile e le uova venivano, spesso, venduti al mercato della città, per ricavarne il denaro necessario a comperare telerie ed altri beni di consumo; i maiali, macellati verso la fine dell’autunno, servivano al consumo domestico, prevalentemente nella forma di insaccati. Tuttavia, occorre considerare che essi non erano in grado di ingrassare notevolmente, per la scarsità del nutrimento.

La diffusione della patata avvenne in epoca relativamente tarda, e cioè nel corso dell’Ottocento, parallelamente a quella del riso, inizialmente consumato nelle sole zone di produzioneEstremamenteinteressanteesinteticoinpropositoèl’articolodiFRANCODELLAPERUTA:“Aspetti della società italiana nell’Italia della Restaurazione” pubblicato in Studi Storici - N. 2, 1976 - pagg. 27/28..

Una componente importante nel regime alimentare dei contadini veneti era il vino, che veniva consumato durante i pasti, spesso allungato con acqua (il cosiddetto “vin piccolo”), oppure nelle osterie e nelle bettole, che si diffusero nei paesi di campagna a partire dalla fine del Settecento. Venivano poi consumate anche le aringhe, le acciughe ed il pesce secco, con la funzione di companatico per il pane o la polenta, dato che il loro costo era generalmente inferiore a quello della carneL’opera già nominata di 0. SOTTANA: “Usi e costumi di vita andata del mondo rurale trevigiano” dedica al cibo un capitolo, alle pagine 137/145.. Anche le castagne costituivano un importante alimento, il cui consumo era più significativo nelle zone di collina, dove crescevano numerosi i castagni.

Verso la fine dell’Ottocento si diffuse la presenza dei bovini, il che permise che i consumi di latte e derivati aumentassero: così, la “polenta e latte” divenne un classico dell’alimentazione contadina, e si diffuse la produzione di burro a livello familiare.

In assenza di altra documentazione, ritengo che i proverbi veneti rappresentino un’ottima espressione della tradizione popolare, ad esempio, frasi come “la polenta la contenta” indicano lo stato d’animo comune nelle epoche passate difronte al ciboMolti proverbi sull’argomento sono contenuti nelle opere di:

G.D. BERNONI - “L’igiene della tavola. Proverbi che hanno riguardato alla alimentazione…” - VENEZIA, 1872.

G. PASQUALIGO - “Raccolta di proverbi veneti” - TREVISO, 1882 e VENEZIA 1887.

G. PASQUALIGO - “Aggiunta alla raccolta di proverbi veneti” - LONIGO, 1896...

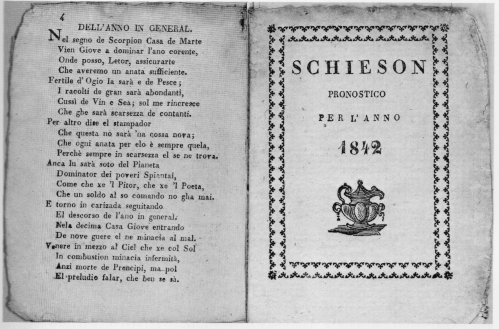

Altre interessanti note emergono dallo “Schiesoncin trevisan”“El Schieson”, “El Novo Schieson”, “Schiesoncin Trevisan”, “Schieson Trevisan”: almanacco annuale comparso sotto questi diversi titoli. Tuttora pubblicato, ne ho preso visione per le annate comprese tra il 1780 e 1849., che nella edizione del 1816 riporta, tra i versi popolareggianti, il presunto discorso di un servo:

“Dito i m’aveva che se magna ben

ma de sola polenta, e scarsamente,

el paron, che mi servo, me mantien”.

Lo stesso almanacco riportava, nell’edizione del 1819:

“Al fogheto ... me la godo come un mato

e no cambiaria el mio stato

co qualunque gran Signor.

Le castagne le xe cote,

ghe xe pan, vin e polenta…”.

Secondo le stesse dichiarazioni dell’autore, lo Schieson Trevisan si rivolgeva “ai botegheri, al più (ai) contadini” ed era “per le classi basse destinà...”Edizione 1837 dello “Schieson Trevisan”. : esso descriveva, quindi, le condizioni di vita dei suoi lettori.

La quantità e qualità dei cibi consumati, già abitualmente al di sotto delle esigenze, calava ulteriormente nei periodi di carestia. In mancanza del minimo necessario alla sopravvivenza, la gente arrivava a nutrirsi di fusti di pannocchie macinati e conditi con erbaCosì riferiva il parroco di Andreos (Udine) nel 1815. Notizia pubblicata nell’articolo di G. MONTELEONE: “La carestia del 1816-17 nelle province venete”, pubblicato in Archivio Veneto, 1969, pag. 42 - opera citata., di ghiande e di erbe secche. Un “Manuale di carità... nelle circostanze di carestia” arrivò a suggerire il consumo delle bucce degli agrumi e dei meloni seccate e delle carni di cane, gatto, asino e perfino di vipere e serpi, assicurando che queste ultime erano particolarmente nutrientiCosì scriveva il medico G. CASAGRANDE nell’opera: “Manuale di carità e di pratiche istruzioni ai poveri famelici opportuno sempre, ma specialmente nelle circostanze di carestia” - opera citata..

In conclusione, vi era un legame diretto fra l’incidenza delle malattie ed il livello dei consumi alimentari: questo rapporto verrà analizzato particolarmente nelle pagine seguenti.

Note:

Copyright © 2001, 2018 - All Rights Reserved / Tutti i Diritti Riservati - Ponzano Veneto Com

Template by OS Templates